カーボンフットプリント(CFP)とは?商品例と海外の取り組みについて

こんにちは!衣食環境ブログのマイカです。

この記事では、カーボンフットプリントについてお話していきます。

あまり名前が知られていない「カーボンフットプリント」ですが、実は私たちの生活に深く関わっています。

この記事は、

- カーボンフットプリントについて知りたい

- 海外の取り組みは?

といった方におすすめの記事です。

ぜひ最後までご覧ください。

カーボンフットプリントとは?

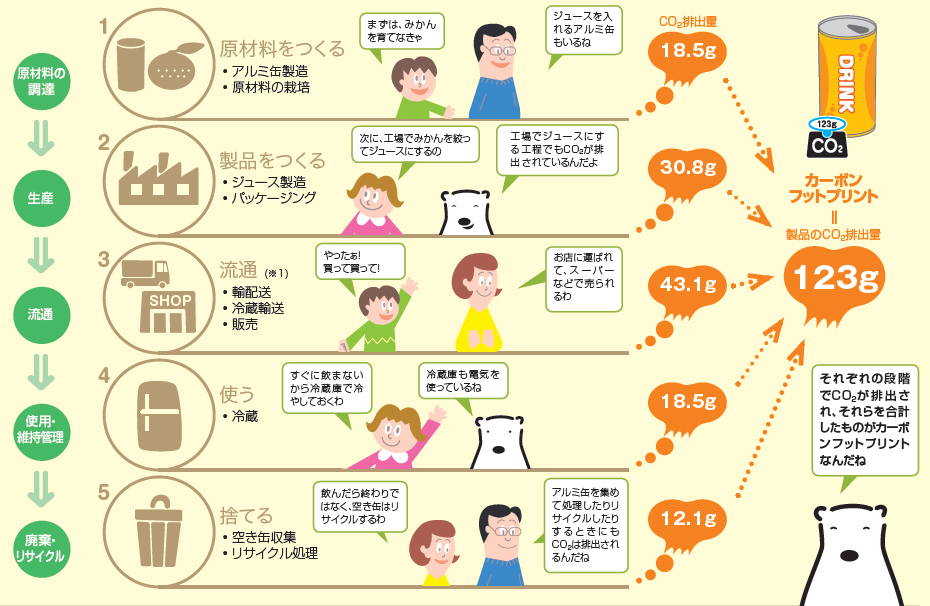

カーボンフットプリント(CFP=Carbon Footprint of Product)とは、商品やサービスの原材料の調達から生産・流通・販売・廃棄・リサイクルに至るまでの「ライフサイクル」全体を通して排出される温室効果ガスの排出量をCO₂に換算する仕組みのことです。(参照※1)

CO₂の量を「見える化」し、多くの消費者や生産者がCO₂排出量削減に取り組むことを目指しています。

上の図の「アルミ缶入りみかんジュース」を例にした場合、

- 原材料の調達(アルミ缶の製造、みかんの栽培)

- 生産(ジュース製造、パッケージング)

- 流通(輸送、販売)

- 使用・維持管理(冷蔵)

- 廃棄・リサイクル(収集、リサイクル処理)

カーボンフットプリントは、これらすべての過程で排出される温室効果ガス量をCO₂に換算します。

カーボンフットプリントの活用は、カーボンニュートラルの実現にも繋がるため、イギリスをはじめとする海外でも取り組まれています。

※カーボンニュートラルについては以下の記事で書いているので、ぜひ参考にして下さい。

海外の取り組み

海外では、商品のパッケージにCO₂排出量を表記するほか、レシートにもカーボンフットプリントを記載しているところがあります。

ノルウェーのオンラインスーパー「Oda」では、レシートに商品の価格とカーボンフットプリントを記載しています。

そのため、レシートを見ればどの商品がCO₂排出量が多いのかが一目瞭然で、代替肉を買う人が前年比で80%も増加したそう。(※2)

また、アメリカではサラダ専門店「Just Salada」のメニューにカーボンフットプリントを記載したラベルを貼ったところ売上が20%以上伸びました。

現在では食品に限らず、コスメや日用品などにもカーボンフットプリントを記載されているブランドが増えてきています。

国内ではあまり見かけませんが、ヨーロッパや北欧などの海外では積極的に取り組まれています。

まとめ

カーボンフットプリントと海外の取り組みについてお話しました。

カーボンフットプリントとは、商品ができる過程で発生した温室効果ガスをCO₂に換算する仕組みです。

海外では、レシートやレストランメニューに記載することで、消費者にCO₂排出量を「見える化」し、CO₂排出量を意識させることに成功しています。

日本ではまだまだ浸透していませんが、カーボンニュートラルの実現のために今後、カーボンフットプリントがついた商品が増加することが考えられます。

私たちもできることから少しずつ行っていきましょう。

最後までご覧いただきありがとうございました。

参照

※1 経済産業省「カーボンフットプリント(CFP)の概要」(https://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/sangi/carbon_neutral/pdf/001_04_01.pdf)